首頁> 產業動態

七法遭重判 著作權成AI絆腳石?

▲七法公司的Lawsnote網站資料,遭法院認定使用爬蟲程式竊取法源資料庫以人工校正後的法規資料。(圖/翻攝臉書)

- 記者張鴻儀/專題報導 2025-11-07 08:02

[NOWnews今日新聞] 除了OpenAI、Goolgle、微軟等跨國企業發展大型語言模型生成式AI工具外,各種小型商用AI程式也在新創產業如火如荼研發。但科技日新月異,法規若沒有跟著修改,是否造成產業阻礙,將是未來必須面對的重要課題。

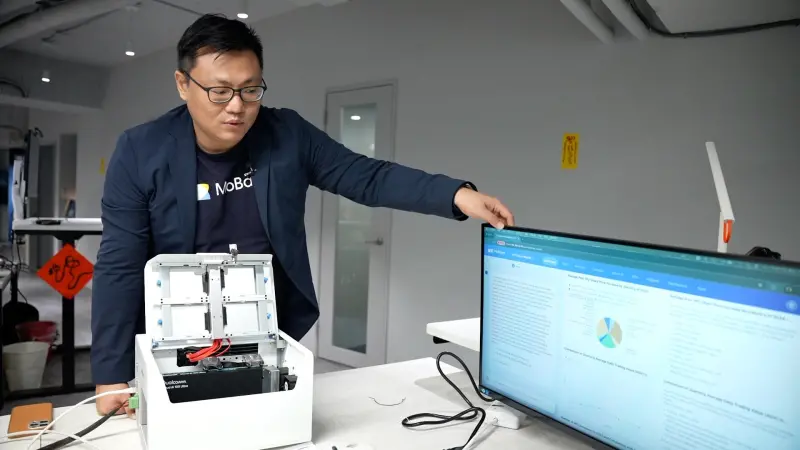

AI新創公司「行動貝果」今(2025)年與美國高通合作,推出百萬元以下等級的伺服器,讓中小企業也有機會運用AI管理財務營收、倉儲、物流等資料。行動貝果執行長鍾哲民表示,過去GPU伺服器動輒上千萬,只有大企業有這種資本設置AI介面,如今晶片、硬體越做越小、成本也下降,讓「一人企業」在未來有機會成真。

「過去中小企業銷售需要有人介紹產品,進入AI時代可依據客戶喜好推薦,提醒客戶回購。」鍾哲民說,老闆只要決定做什麼行業,其他的事情,包括倉管、會計,從送貨、叫貨,到管理客戶名單、開發新客戶、提醒舊客戶,全都可由AI代操。

台灣具產業鏈優勢 業者籲政府扮火車頭

鍾哲民在2015年前往美國矽谷成立行動貝果,後續在台灣、日本、新加坡等地設立據點。談到自己家鄉在AI的發展,鍾哲民認為,台灣具有產業鏈優勢,但市場規模小是所有企業都會面臨的挑戰。

「全球的AI公司初期獲利來源都是政府,建議政府可以扮演火車頭角色,釋出AI應用機會。」鍾哲民舉例,大街小巷的監視器,可以由AI判讀,減少員警負擔;誰在濫用健保資源,也能藉由AI揪出來,減少人工稽查。鍾哲民強調,未來是少子化、缺工時代,政府應盡早布局。AI產業從政府吸取資金或實戰經驗,才有辦法再往國際市場發展。

然而,政府除了帶頭衝AI,更應及早制定遊戲規則,尤其是AI訓練模型,有償數位資料應該如何使用,一直是產業界憂心誤踩的「紅線」。致力打造「法律界Google」的法律資訊業者七法公司,遭同業法源資訊公司提告侵權。今年6月一審法官裁定,七法公司2名創辦人分別判刑4年、2年,並賠償1億545萬元。

法規灰色地帶 業者憂誤踩

「許多業者都非常驚訝,不管是判賠上億或判刑的部分,這在創業家的初衷都是始料未及。」輔導上百家AI新創公司的創業者共創平台執行長陳英姿,轉述業者心聲。他們希望政府可以多一些包容,法規沒有規範明確或者灰色地帶,足以讓業者退卻,不敢再有更新的技術突破,這對產業發展影響很大。

陳英姿說,全球AI浪潮下,大家都在強調模型與資料運算,資料的導入更是重中之重。如果台灣繼續採取封閉或限制,會讓我們在分析資料的能力顯得比較薄弱。

日本政府拚AI 有條件鬆綁著作權

借鏡鄰國,2023年日本政府就成立戰略會議,時任首相岸田文雄加速推動AI大型語言模型發展。對此鍾哲民分析:「日本針對AI在著作權法方面比較寬鬆,允許AI訓練的資料,著作權可以某種程度放寬。」但他強調,日本發展AI也有緩慢的地方,比方AI能夠做什麼事、處理人的個資等,都還在尋找平衡點。

由於AI語言模型需要大量資料訓練,鍾哲民表示,著作權的限制,政府必須當裁判,「有時候是必要之惡,政府必須有擔當,制訂規則往下發展。」鍾哲民認為,政府必須訂出下限,像是AI不該侵犯大眾或弱勢族群利益,設定防護網,如果踩到的話可以怎麼補償,由政府做莊,獲利的多少必須回饋給受害族群,產業才能健康發展。